摘要:针对冒充公检法诈骗日益严重的情况,公众需提高警惕。识别此类诈骗的关键在于:一,验证执法机关联系方式的官方性;二,警惕涉及个人财务信息的不明电话;三,不轻易泄露个人信息;四,注意执法机关不会通过电话或网络要求转账等财务操作。公众应增强防范意识,避免上当受骗。

本文目录导读:

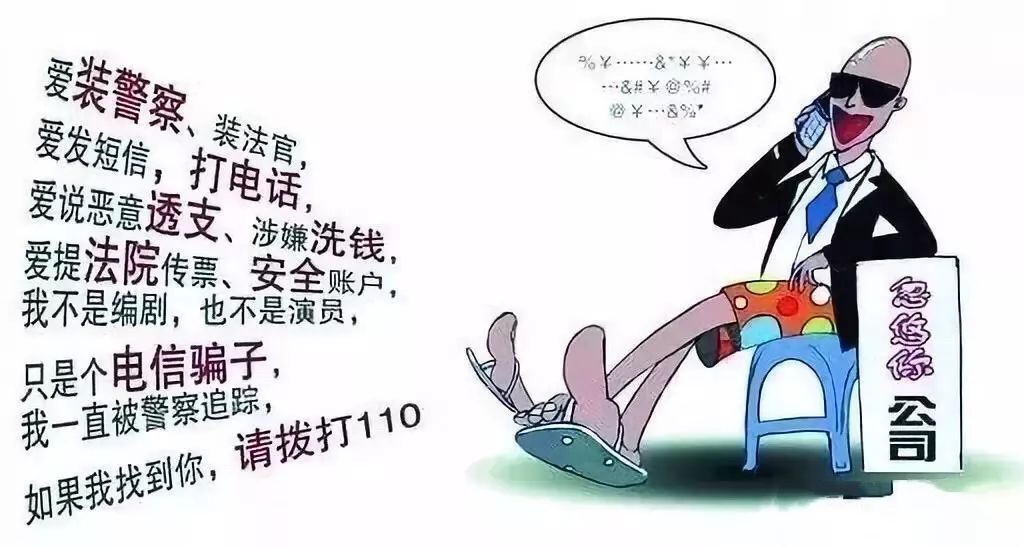

随着科技的发展,诈骗手段日益翻新,其中冒充公检法诈骗已成为一种常见且危害极大的诈骗方式,不法分子利用公众对于公检法的信任,通过虚构事实、伪造证件等手段,骗取他人财物,本文旨在介绍防范冒充公检法诈骗的识别方法,提高公众的防范意识,避免上当受骗。

冒充公检法诈骗的常见手段

1、电话诈骗:不法分子通过拨打受害人的电话,自称是公安机关、检察院或法院的工作人员,以涉及重大案件为由,要求受害人转账、汇款。

2、短信诈骗:不法分子通过发送短信,声称受害人涉及重大案件,需要配合调查,进而要求受害人提供个人信息、银行账户等敏感信息。

3、社交工程诈骗:不法分子通过社交媒体、聊天软件等途径,冒充公检法工作人员,与受害人建立联系,逐步获取信任,最终实施诈骗。

识别冒充公检法诈骗的方法

1、验证对方身份:接到自称是公检法工作人员的电话或短信时,应保持冷静,要求对方提供详细信息,如姓名、警员编号、法院工作人员编号等,并通过官方渠道核实对方身份。

2、警惕涉及案件的说法:如果对方声称你涉及重大案件,不要惊慌失措,应告知对方自己并未涉案,并询问对方提供更多证据,可主动向当地公安机关咨询,了解案件情况。

3、不轻易泄露个人信息:无论对方如何诱导,都不要轻易提供个人信息、银行账户、密码等敏感信息。

4、警惕转账要求:如果对方要求转账、汇款或购买礼品等,应坚决拒绝,公安机关、检察院和法院在办案过程中,不会要求受害人转账、汇款或购买礼品。

5、核实官方信息:如有疑问,可通过官方渠道(如公安机关官方网站、电话等)查询相关信息,了解案件办理流程。

6、保护个人信息:加强个人信息保护意识,不随意泄露个人身份信息、银行卡信息等,定期更新密码,避免使用过于简单的密码。

7、提高警惕意识:平时要加强对冒充公检法诈骗的警惕意识,了解相关诈骗手段,提高识别能力,遇到可疑情况,及时向公安机关报案。

案例分析

1、张某接到自称是公安机关的电话,称其涉及一起洗钱案,张某按照对方要求提供了个人信息和银行卡号,最终导致银行卡内的资金被转走。

2、李某收到一条短信,称其涉及一起案件需要配合调查,李某按照短信提示回拨电话,与对方沟通后提供了个人信息和账户密码,最终遭受损失。

通过以上案例,我们可以看到冒充公检法诈骗的手法多样且不断翻新,我们需要提高警惕,学会识别诈骗手段,避免上当受骗。

防范冒充公检法诈骗,关键在于提高警惕意识,学会识别诈骗手段,本文介绍了验证对方身份、警惕涉及案件的说法、不轻易泄露个人信息等方法,我们要加强个人信息保护意识,了解相关诈骗手段,遇到可疑情况及时向公安机关报案,希望通过本文的介绍,能够帮助大家提高防范意识,避免遭受冒充公检法诈骗的危害。

1、公安机关、检察院和法院应加强宣传,提高公众对冒充公检法诈骗的警惕意识。

2、金融机构应加强对客户信息的保护,防止信息泄露。

3、社交媒体和聊天软件等平台应加强对账号的管理,防止诈骗分子利用平台进行诈骗活动。

4、公众应加强对法律知识的学习,了解公安机关、检察院和法院的办案流程,提高识别能力。

防范冒充公检法诈骗需要我们共同努力,只有提高警惕意识,学会识别诈骗手段,加强个人信息保护,才能有效避免上当受骗。

鲁ICP备19056643号

鲁ICP备19056643号

还没有评论,来说两句吧...